Le Lauragais

C'est ma terre

Deux dictons pour présenter le lauragais :

La terre du Lauragais, quand on ne la cultive pas, on n'en fait que des briques.

Le vent : cers ou marin, ces furieux ennemis

qui se relaient sans répit !

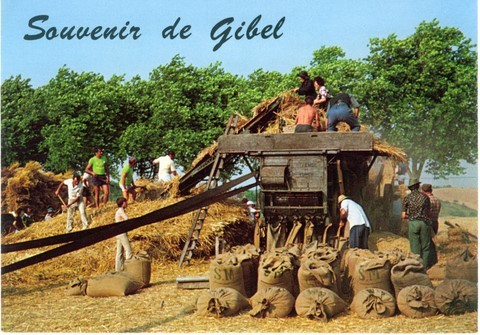

Gibel est un élément typique du paysage du Lauragais

Le Pays Lauragais se distingue par sa forte cohésion géographique, culturelle et historique.

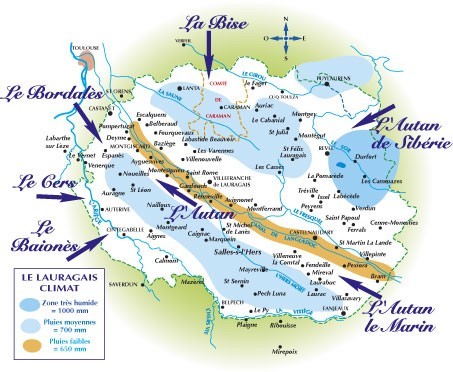

Ce territoire, balayé par le vent desséchant d'Autan et par le Cers, trouve également son unité dans la diversité des territoires qui l'entourent.

Il est délimité au nord-ouest par l'agglomération toulousaine, la vallée du Girou et le plateau Castrais au nord, le Parc Naturel de la Montagne Noire à l'est, le pays d'Olmes et les terreforts ariégeois au sud.

Grenier à grains, composé tantôt de boulbènes, tantôt de vallons argileux, le Lauragais est terre de cultivateurs depuis des lustres.

Les Gallo-Romains étaient déjà très nombreux. Un peuple gaulois, les Volques Tectosages pénètrent dans notre région au 3ème siècle avant Jésus Christ. Ils ont laissé de nombreux documents archéologiques à Vieille Toulouse (au Nord Ouest de Castanet). C’est en 118 avant J.C. que les Romains occupent Narbonne et placent une garnison à Toulouse et une profonde romanisation transforme la population autochtone en façonnant un peuple gallo-romain. Ils nous ont apporté la langue (le latin), des codes de lois (le droit romain), l’art de construire des villes, comme Toulouse. Jules César, dans son livre "la guerre des Gaules", lorsqu’il vient à Toulouse, admire "les collines couvertes de céréales" ; ces collines étaient, vraisemblablement, le Lauragais. L’archéologie gallo-romaine foisonne de documents comme des amphores, des culs, de la céramique, des tuiles à rebords, des pièces de monnaie, les sites humanisés se comptent par centaines. Surtout les Romains nous ont apporté l’art de construire des routes : la via aquitania, la voie d’Aquitaine est la plus célèbre. Depuis Toulouse (chemin Saint Roch) elle gagne Ramonville où elle a été retrouvée, Montgiscard, traverse la vallée de l’Hers en direction de Baziège (les pountils), Villefranche, Castelnaudary puis la route de Bram. Pendant des siècles la voie est le seul chemin empierré du Lauragais, jusqu’en 1750 environ. Elle est alors connue sous d’autres appellations comme le cami ferrat, le chemin du Roi.

Au moyen âge

Au Moyen Age (476-1453), la population est décimée par des famines et la peste

Aux 12ème et 13ème siècles des progrès démographiques sont importants. Les forêts sont défrichées, les outils en fer se multiplient comme la reille, triangle qui arme la charrue (l’araire) et qui permet l’amélioration technique des labours, donc des rendements qui restent cependant très faibles : 3 pour 1. Malgré la Croisade contre les cathares (1209-29) et ses destructions, le Lauragais était très fortement peuplé : 100 habitants au km2 (d’après Wolf), ce qui est énorme. Au 14ème siècle la population a diminué avec de multiples famines, les pillages de la guerre de Cent Ans, surtout les épidémies de peste. La première en 1348-49, appelée la Peste Noire, a tué 30 % de la population, ce chiffre est valable pour toute l’Europe. Ensuite la peste se déclenche en moyenne tous les 8 ans dans la région toulousaine, la dernière secousse est de 1652. Des villages disparaissent, d’autres sont détruits mais reconstruits très rapidement avec des maisons en terre (pisé).

Le Livre du Prévôt indique que le Lauragais comptait 280 églises et chapelles au 14ème siècle, beaucoup ont disparu depuis.

Les vents

L'AUTAN DE SIBERIE, vent du Nord-Est, froid.

Le CERS, qui vient de l'Atlantique, le pendant à l'Autan.

La Bise, vent du Nord.

Le Bordalès, du Nord Ouest, chargé en humidité.

L'époque moderne

La grande période d’essor se place de 1700 à 1857-1860

La grande poussée démographique correspond au 18ème et première moitié du 19ème avec l’introduction dans le catalogue des plantes cultivées dans l’agriculture lauragaise de trois plantes qui font disparaître les famines. Toutes sont d’origine américaine et introduites après 1492, c’est à dire le retour de Christophe Colomb de l’Amérique : le haricot, la pomme de terre, le maïs. Originaire du Mexique, le haricot est une réserve pour l’hiver. La pomme de terre, originaire des Andes est introduite tardivement au 19ème. La plante miracle est le maïs, avec une variété célèbre : "la millette du Lauragais"; avec des rendements extraordinaires, 50 pour 1. Le maïs devient la base de l’alimentation des paysans, sous forme du millas, c’est une véritable plante miracle. La population s’accroît régulièrement durant tout le 18ème siècle et jusqu’en 1850-1860, vers le milieu du 19ème siècle le Lauragais est surpeuplé avec des hommes surabondants et misérables. L’arrivée des chemins de fer déclenche un exode rural massif.

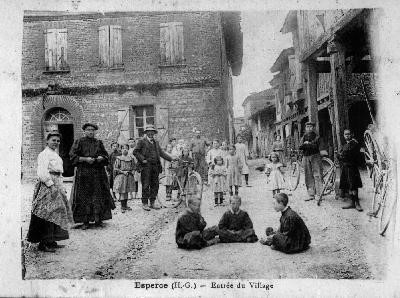

L’exode rural vide les campagnes lauragaises de 1860 à 1914

Hommes et femmes quittent le Lauragais pour aller vers Toulouse, le Bas Languedoc, à partir de 1880, où l’on reconstitue le vignoble détruit par le phylloxéra. D’autres gagnent l’Algérie, mais aussi Narbonne et Montpellier. La natalité descend, des niveaux très faibles sans remplacement de générations, et c’est alors le drame de la Première Guerre mondiale (1914-18) qui s’abat sur une population en crise et en déclin spectaculaire.

Le vingtième siècle

La catastrophe de la guerre 1914-18

Les monuments aux morts sont le témoignage poignant de l’hécatombe, presque tous des paysans lauragais. 30 % des jeunes de 18 à 25 ans ne sont pas rentrés. Les survivants reviennent dans nos villages, malades, tuberculeux, gazés, mutilés, traumatisés. Parmi eux la mortalité durant les années 1919-1923 est aussi élevée que durant les combats. Pour illustrer ce propos, allez voir le monument de Salles sur l’Hers. Le Lauragais occitanophone ne se remettra pas de cette saignée tragique. Les vides sont comblés par l’arrivée d’une main d’oeuvre extérieure.

Les Italiens ont sauvé l’agriculture lauragaise 1920-1940

Deux groupes d’immigrés s’installent en Lauragais, les Espagnols et surtout les Italiens. Les Espagnols sont des réfugiés de la guerre civile qui a ravagé l’Espagne de juillet 1936 à mars 1939, 500 000 soldats femmes et enfants passent la frontière, au Perthus. Ils sont arrêtés et enfermés dans des camps de concentration, comme Argelès, les fameux camps de la honte, au Vernet (d’A-riège) où sont placés les éléments militaires et politiques jugés dangereux (20 000) ; à Bram : 15 000 Catalans ont construit des baraquements et vivent dans des conditions moins inhumaines. Beaucoup de ces Espagnols resteront en France, 50 000 à Toulouse, des milliers dispersés dans le Lauragais. Les Italiens sont des dizaines de milliers installés en Gascogne et en Lauragais. Leur rôle économique est décisif pour notre agriculture

Les premiers arrivés sont des réfugiés politiques fuyant le fascisme de Mussolini, les vagues postérieures sont originaires de la plaine du Pô, de la Vénétie surtout, du Frioul. Ils connaissaient donc la culture du maïs et les travaux exécutés avec les attelages de boeufs. Les Espagnols, dans leur pays, utilisent surtout des mulets. Les Italiens s’intègrent en Lauragais très rapidement, les premiers mariages mixtes sont de 1923. Ils s’installent comme métayers ou maître-valets sur les terres des bordes en grande difficulté : ils ont sauvé l’agriculture lauragaise. Travailleurs acharnés, économes, ils deviendront souvent propriétaires de petites et moyennes exploitations, le plus bel exemple est l’ascension spectaculaire de la famille Spanghero de Payra et de Castelnaudary. Claude Mirabail épousera une italienne issue de cette immigration.

Après 1980, la population s’accroît rapidement pour aboutir à l’explosion actuelle des années 2000.

La poussée démographique est liée étroitement au développement économique de Toulouse et de ses activités industrielles et commerciales. Les progrès de l’industrie aéronautique en font la capitale européenne de l’aviation civile créant de nombreux emplois.

1. La vague 1965-1995

Elle concerne surtout les communes proches de Toulouse, Ramonville, Saint Orens, Castanet mais aussi Revel. On observe une adaptation aux moyens de transport suivant les routes et la voie ferrée Toulouse-Castelnaudary. Dans certaines communautés, des initiatives isolées de conseils municipaux dé-terminent des progrès spectaculaires : Escalquens de 500 habitants en 1970 passe à 5 500 en 1999, idem pour Sainte Foy d’Aigrefeuille, à Ayguesvives l’installation de Zodiac, un premier lotissement de 80 pavillons conduisent à l’ouverture d’un collège dès 1971. Les collèges sont un excellent baromètre pour évaluer globalement les progrès démographiques.

2. L’explosion des années 1995-2005

Le mouvement se mue en explosion et intéresse l’ensemble des communes du Lauragais. Les plus petites, les plus isolées (ex. Montbrun) attirent les promoteurs pour acquérir des terrains moins chers. La vague atteint Bram et Belpech, le symbole est la construction de l’Airbus 380 dont tout le monde parle. Autre indice significatif l’aménagement de trois collèges, Saint Pierre de Lages (Lanta) en 2001, le Vernet (Venerque) en 2002, Nailloux en 2004, un autre est prévu dans le canton de Montgiscard, un lycée à Villefranche en 2007. La population récente est jeune, avec deux enfants par ménage, deux salaires, une voiture ou deux, les professions s’insèrent dans le secteur secondaire (ouvriers) et surtout tertiaire (fonctionnaires, employés, commerçants, cadres). Les habitations sont des maisons individuelles, mais aussi des collectifs HLM (logements sociaux), les paysages urbanisés sont de deux types : les anciens villages sans apports nouveaux, sans modification et les villages en expansion où un noyau ancien est entouré de lotissements et de quartiers neufs comme à Baziège, Villefranche, Castelnaudary, Montgiscard. Des recensements complémentaires effectués en 2004 illustrent mon propos : Baziège 3 013 habitants, Montgiscard 2 269, Ayguesvives 2 135, Donneville 1 300.

Jean ODOL

Bibliographie : Les ouvrages de Baccrabère, Labrousse, Bourin, Brunet, Maguer, Théron de Montaugé.

Couleur Lauragais n°73 - Juin 2005